スポンサーリンク

年の瀬に行った、冬の県北探訪。

よりによってめちゃくちゃ寒い日に出かけてしまいました。

場所は大田原市の湯津上地区(旧湯津上村)。

いつも車で通過してしまう古墳を、改めて鑑賞しようと、

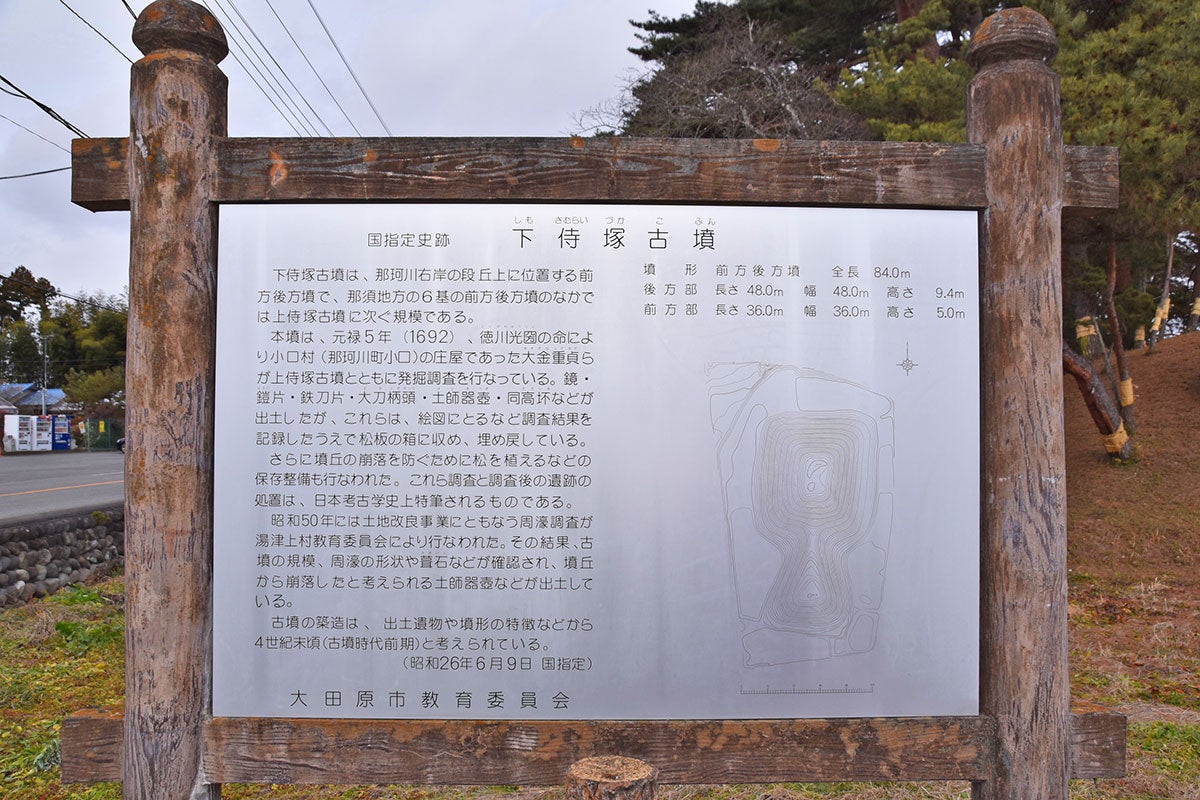

下侍塚古墳を見に行ってきました。

国道294号の道沿いにある下侍塚古墳。

いっぱい松の木が植えられています。

冬なので「こも巻き」がされていました。

腹巻きしてるみたいでかわいい。

全景はこんな感じの「前方後方墳」。

きれいに形が残っていますね。

4世紀末頃(古墳時代前期)の国指定史跡の古墳です。

私も参加している「とちぎの文化財」応援団員の式でも説明されてましたが、

この古墳が、昨年(2021年)から栃木県でも重要な遺跡として

調査研究がスタートしています。

参照:

重要拠点とされている理由としては、古墳そのものの歴史もさることながら、

その後、江戸時代(元禄5年)、

この古墳発掘調査を支持したのが、「水戸黄門」こと徳川光圀で、

さらに、ここに派遣して発掘を監督していたのが、「助さん」こと佐々介三郎宗淳だから。

その調査発掘後、「この古墳を大切に保全するように」と

松を植えたのも、水戸黄門様の命だったとか。

前方後方墳のほかに、周りには方墳など全部で10基ほどがあったそうです。

(開田など開発により、現在確認できるのは8基)

この南側に、もう1つの前方後方墳の上侍塚古墳があるんですが、

寒すぎて断念・・。

古墳近くの大田原市なす風土記の丘湯津上資料館に、

詳しい資料などが展示されています。

速報展はロビーに展示されていました。

今回、2021年に行われた再調査で、詳しい測量結果なども展示されていました。

後方部の高い部分がやや窪んでいることが分かり、

もしかすると、これが水戸黄門が指示した発掘調査の痕跡かもしれない、とのこと。

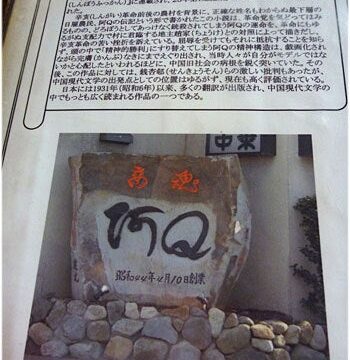

水戸黄門が命じた発掘調査が、“日本で最初の学術的な発掘調査”として、

ここが「日本考古学発祥の地」として町おこしも始まっています。

茨城県の水戸黄門さんが、

なぜ栃木県のこの地で、この古墳を調べたくなったのか・・など、

今後いろいろと調査で分かってくるのでしょうか。

今後の動向にも期待ですね。

○下侍塚古墳

栃木県大田原市湯津上670

○なす風土記の丘湯津上資料館

栃木県大田原市湯津上192

【古墳の記事】

「人気ブログランキング」参加中。

↓

「いいね!」など、コメントやメッセージを

くれたりするのも更新の糧になっております。

いつも読んでいただき、ありがとうございます。

高根沢探訪WEBマガジン

「たかマガ」も随時更新中。

こちらもあわせてどうぞ。

↓

スポンサーリンク

スポンサーリンク