昨年6月に参加した那須烏山市の長者ヶ平遺跡の散策イベント。

参照:

今回、またそこでイベントが行われるというので、参加してきました。

その名も「炭化米を探そう!」

この辺りで昔から出土するという“焼き米”(炭化米)を探せるということで、

ずっと探してみたいなと思っていた私としては(←)、

願ったりなかったりのイベント。

これは絶対参加せねばと、思ったのですが・・

当日はめっっっちゃ雨!!

こりゃ中止かな〜と思いながらも、

一応現地に行ったところ、短縮バージョンでの開催となりました。

本当は子どもと一緒に参加予定でしたが、

風邪ひかしたら悪いので、今回は私だけ参加。

ほかにも親子参加予定の方が多かったらしく、

多くの方は不参加で、結局3、4人だったでしょうか。^^;

温かいストーブも用意していただけてた。

挨拶もそこそこに、

まずは遺跡の説明と、出土する焼き米を見せていただきました。

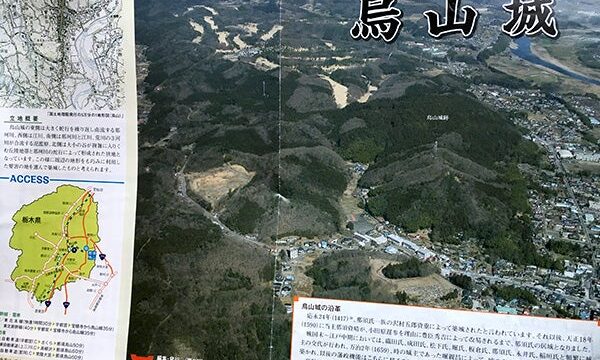

「長者ヶ平官衙遺跡 附 東山道跡」

(ちょうじゃがだいら かんがいせき つけたり とうさんどうあと)

この長い名前は、遺跡と東山道跡がセットで国指定文化財になってるから。

以前の記事でも詳しく説明しましたが、

「長者ヶ平官衙遺跡」は、奈良時代〜平安時代に営まれた古代の役所跡。

役人がいろいろな仕事や儀式をやっていたであろう正殿のほか、

米やアワを保管する高床式の倉庫群が建ち並んでいた跡などが発掘されています。

この駐車場(多目的広場)になっている場所も遺跡の一部で(←知らなかった!)、

ここからも建物跡が発掘されているそうです。

東山道の近くにあることもあり、

その当時、道の往来をする役人に馬や食事を提供したり、

宿泊・休憩を取るための施設(駅家・うまや)、

芳賀郡の郡役所、またはその関連施設ではないかとも推測されています。

焼き米は、その倉庫群が奈良時代あたりに火災に遭い、

そこから出土したものと推測されています。

「長者が平」の名前の由来にもなっている

「長者伝説」という民話も、語っていただきました。

概要はだいたいこんな感じの話。

むかーしむかし、鴻野山の高台に、塩谷民部(しおのやみんぶ)という長者がいた。

年貢米や畑作物がたくさん運ばれ、りっぱな御殿に住み、広い馬場もあり、

大勢の人を使って、何不自由のない生活をしていた。

ある時、奥州征伐のため源 頼義・義家父子の一行がこの地を通り、

東山道を北上した際、長者の家に泊まった。

長者は都から来た有名な武将だと歓迎し、たいそうなご馳走で盛大にもてなした。

「出発の時、家来千人分の食料と雨具を用意してくれまいか」と命じると、

長者はすぐさまこれを用意できたので、義家はおどろいた。

それから、9年。

源 義家が奥州征伐を終えた帰り、また長者の家に立ち寄ると

ふたたび武将は歓迎され、もてなされた。

しかし、その晩、長者の家や倉庫から一斉に火の手が上がり、

一晩のうちにその地は灰になってしまった。

土地の人々は、

強大な富と力を持つ長者が、後々強い勢力になることを恐れ、

義家が焼き討ちをしたんだろうと今に語り継いでいる。

今もここからは真っ黒い「焼き米」が見つかるという・・・・

というね。

まあ、これはあくまで「伝説」で。

実際の炭化米のできた時代と、

源義家が奥州征伐に行った時代がずてれいるので、

あとから創作した作り話みたいですけど・・。

言い伝えにも「雨具」とあるけど、

本当だったら当時は「蓑(みの)」だろうとか、

検証すると江戸時代ぐらいにだんだん作られていった

昔話なんじゃないかということも教えていただきました。

その辺の変遷も調べるとおもしろそうですね。

まあ「ももたろう」も本当は桃は川から流れてこないしね。

前置きが長くなりましたが、いよいよ発掘タイム。

焼き米が出土する場所に、テントを張っててくださいました。

「この辺りに、しゃがんでよ〜く見れば拾えます! どうぞ!」

というざっくりしたレクチャーでしたが、

そもそも通年で地元の小学校の社会科見学などで、

クラス単位で小学生も発掘体験をしているようなので、

比較的簡単に焼き米は見つかるそうです。

小学校の社会科見学などでもこれを渡していますということで、

ひらがなで書かれた発掘用袋と、割り箸をいただきました。

炭化米(むかしのおこめがやけこげてくろくなったもの)^^;

いざ発掘。

雨で地面が濡れているのは、レベルが高いそうです。

やっぱり晴れているほうが発見しやすいらしい・・^^;

「あ、あった!・・かも?」

発掘は割り箸(笑)で、採取しました。

これが焼き米(おそらく)です。

籾にはいったままの米粒が燃えて炭化したので、

よく見ると米の線が見えます。

雨で寒くて短縮バージョンでしたが、

5分ぐらいでこのぐらい発見できたので満足。

記念に持ち帰ってOKとのことなので、お持ち帰りしました。

判別方法として、家で洗って、水に浮けば焼き米だそうです。

(全部土の塊だったらどうしよう・・)

本当はやる予定(?)だったアクセサリー作りのクラフトキットも、

おみやげとしていただいて帰り、家で子どもがやりました。

遺跡の近くにあるタツ街道で採れた「竹」と、

多目的広場の柿の木から作った「柿渋」を使ったアクセサリー。

いい思い出になりました。

○長者ヶ平官衙遺跡 附 東山道跡

栃木県那須烏山市鴻野山

○那須烏山市ジオパーク構想

http://nasukara-geo.jp/

最後まで読んでいただき、ありがとうございます。

↑「人気ブログランキング」参加中。

アメブロやFacebook、Twitterからの「いいね!」など、

コメントやメッセージくれたりするのも更新の糧になっております。