スポンサーリンク

「体感!! とちぎの文化財」応援団員の委嘱式があった日。

今年も委嘱式後に、現地交流会が行われたので参加することに。

今回は、現地見学会〜日本遺産「地下迷宮の秘密を探る旅」の

関連文化財を中心に大谷石文化を探訪しましょう〜と題し、

平成30(2018)年に日本遺産に登録された

「大谷石採掘の歴史」に関連する宇都宮市街中心部にある

文化財や大谷石スポットを探訪しました。

参加者2班に分かれ、釜川プロムナード沿いを探訪スタート。

虎屋本店

最初のスポットは、「七水」「菊」などの日本酒を製造している「虎屋本店」。

創業は江戸時代中期。かつての奥州街道と釜川の交差部の近くにある、

石蔵と壁が大谷石造りの酒造です。

外から見ただけで、中までは入りませんでしたが・・。

個人的に以前、「宇都宮の七水」探しで来たことがありました。

参照:

二里山地蔵堂

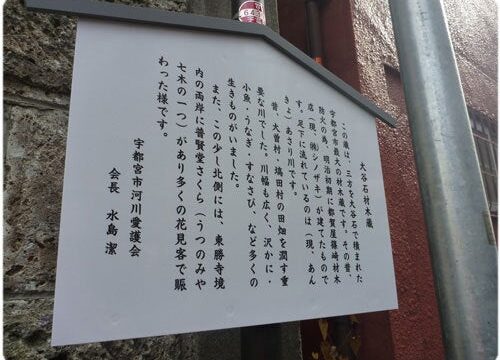

釜川プロムナード沿いにあるお地蔵さん「二里山地蔵」。

上流から流れ着いたお地蔵様がここに祀られているそうで、

大谷地区からこの地が“二里”(約8キロ)あることが由来らしいです。

お堂の台座が大谷石で造られていました。

そもそも、「大谷石」とは?

宇都宮市の北西部に広がる大谷層と呼ばれてきた地層から採掘されている軽石凝灰岩。

層によって種類や異質物(「ミソ」と呼ばれている)の量が違いがあり、

いくつかの種類に分けられています。

宇都宮市を中心に県内では、昔から外壁や石蔵などに大谷石が使用されており、

もはや見慣れた風景・・。

と思いきや、栃木県外の方からすると、

これがだいぶ珍しいらしい(特に石蔵)、と知ったのはここ最近です。

けっこう普通だと思ってたけど・・地元だから気づかないこともあるな〜と^^;

大谷石が東京で本格的に販売されるようになったのは、

鉄道や人車鉄道などの輸送手段が確立された明治時代の半ばからでした。

とりわけ、大谷石が広く知られるようになったのは、

アメリカの建築家・フランク・ロイド・ライト氏が、

東京の帝国ホテルの旧本館に大谷石を用いたのがきっかけでした。

※参照

この日は、県庁からほど近くの住宅街を散策。

大谷石の擁壁を見つけては、この種類は、この模様は、この年代は・・と、

皆さん、さすが文化財好きの方たち!!

見方が違う・・^^;

ツルハシによる手掘り時代と、機械掘りの時代で、

大谷石のサイズや模様にも違いがあるとか・・勉強になりました。

星が丘の坂道

次に案内されたのは、宇都宮市星が丘にある通称「星が丘の坂道」。

全面が大谷石でできた、キレイな白い坂道です。

今まで写真では見た事あったけど、場所が分からず、今回が初来訪。

「ここだったのかー!」と、場所が判明してスッキリ!

上りきったところに、案内板も立っていました。

「星が丘の坂道」は、もともとは私道で、

昭和27年に市に寄贈されて、公道になった道なんだそうです。

令和2(2020)年に、修繕工事が行われました。

寄贈したのはサイドにある大谷石の外壁のお屋敷かな〜(←立派な家だったので)

とか考えながら、大谷石の石畳の坂を歩かせていただきました。

後編へつづく

↓

【参照:大谷石関連の記事】

読み終わったら、応援のポチよろしくお願いしま〜す

↓

人気ブログランキング」参加中。

「いいね!」など、コメントやメッセージを

くれたりするのも更新の糧になっております。

いつも読んでいただき、ありがとうございます。

高根沢探訪WEBマガジン

「たかマガ」も随時更新中。

↓

スポンサーリンク

スポンサーリンク