スポンサーリンク

前回からつづき。

「体感‼︎とちぎの文化財」応援団員の委嘱式の後は、

現地見学会に参加しました。

去年は宇都宮城址の史跡巡りでしたが、

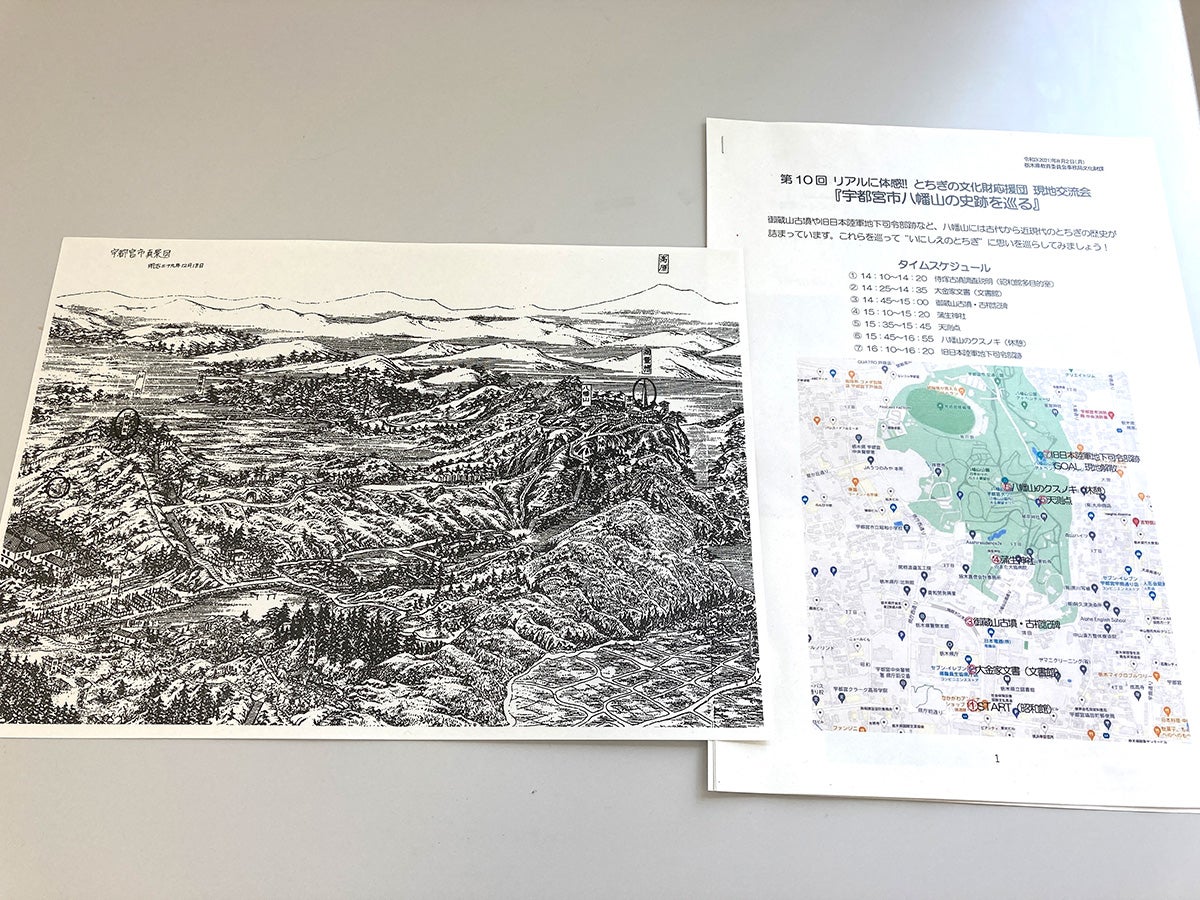

今回は、「宇都宮市八幡山の史跡を巡る」と題し、

栃木県庁の裏手にある八幡山公園周辺を巡りました。

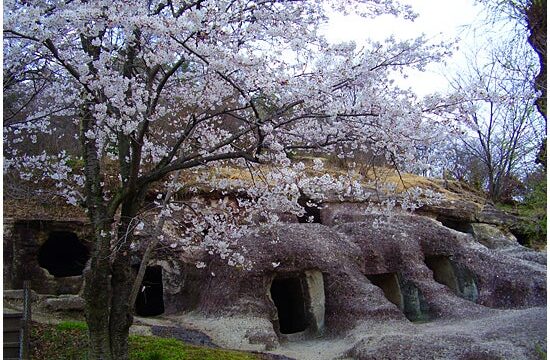

案内されたの県庁のすぐ北側にある塙田トンネル。

そもそも「なぜここにトンネルがあるでしょう?」

と思っている方も多いのでは・・。

答えは「上に古墳があるから」でした。

このトンネルの上には、なんと前方後円墳があるらしい。

知らなかった〜。

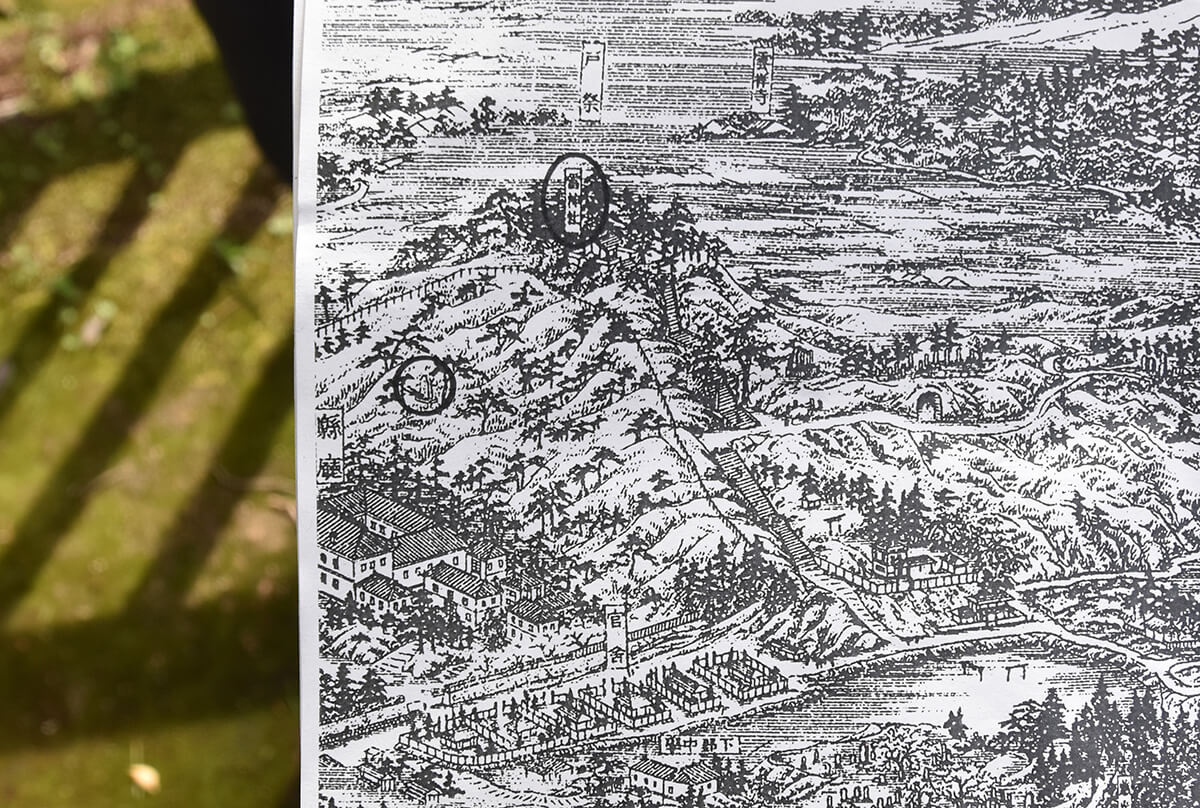

明治時代の宇都宮市真景図にも県庁の裏手に「雷神社」と書いてありました。

この神社が前方後円墳の上に立っているらしい。

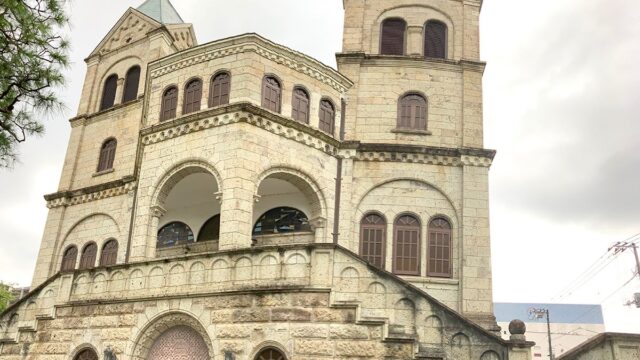

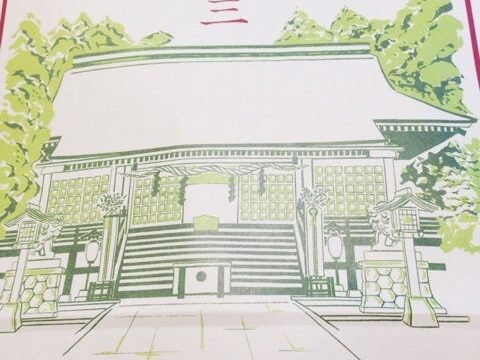

同じく県庁の北側にある蒲生神社。

その鳥居の手前に、雷神社に入る細い階段がありました。

上には御蔵山古墳の看板がありました。

古墳の周りなどがけっこう削られてしまっているらしいですが、

まだ未調査の部分も多いらしく、境内周りを散策してみると、

このような埴輪の一部らしきものや、首飾りらしき玉などが今でも見つかるそう。

街の中心部にこんな場所があるとは・・知らなかったなぁ。

order=”9″ data-amb-layout=”fill-width”>

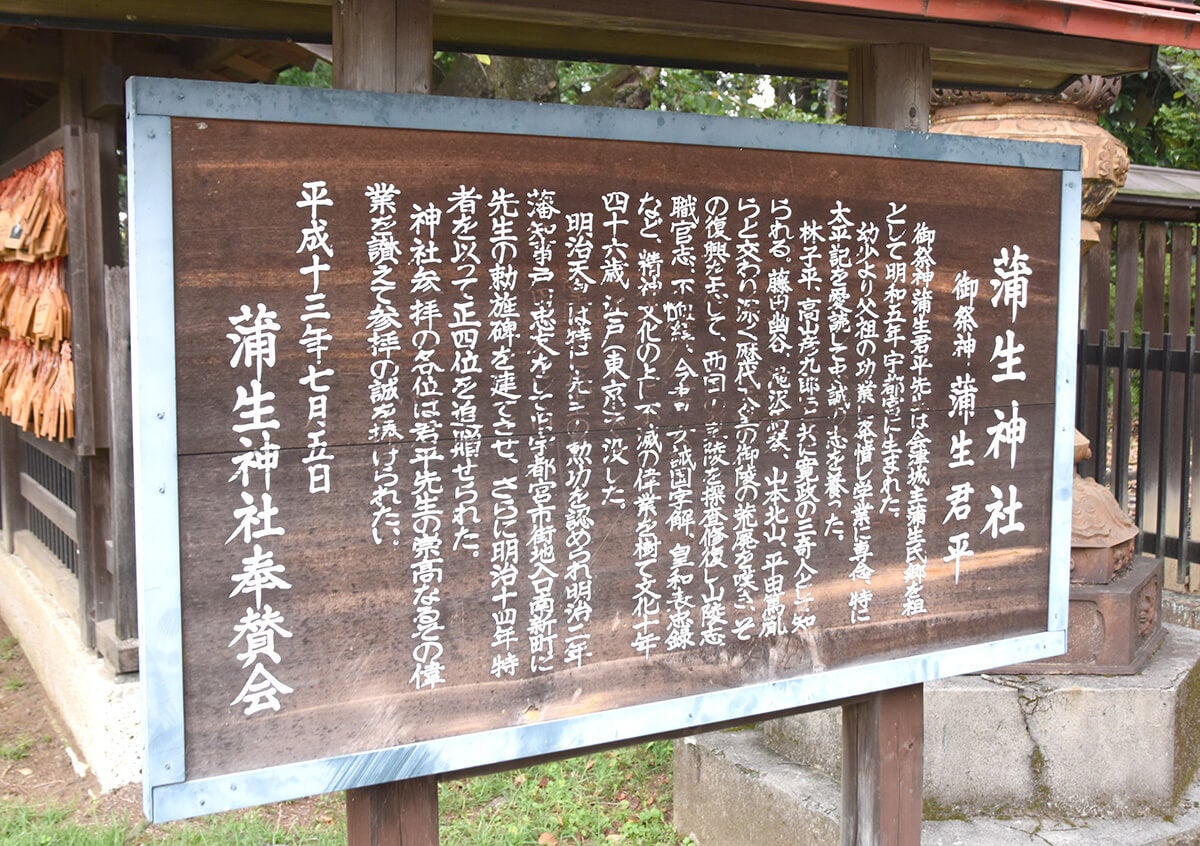

order=”9″ data-amb-layout=”fill-width”>その後は隣の蒲生神社にもお参りしました。

ここも実は「考古学」と深い関わりがある神社です。

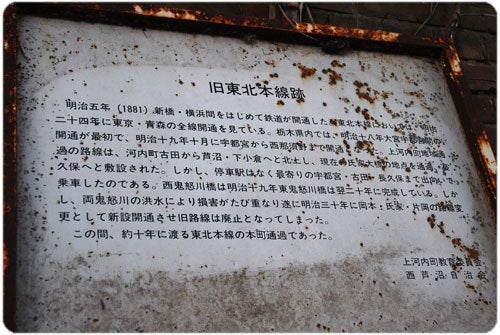

この神社の御祭神は蒲生君平(がもう くんぺい)先生。

蒲生君平先生は、宇都宮市生まれの江戸時代後期の儒学者。

全国各地にある古墳の調査を行った人で、

「前方後円墳」という用語を初めて用いた古墳調査のエキスパートです。

蒲生神社は「学問の神様」としても有名なので、

合格祈願で訪れたことのある方も多いのでは。

境内には、合格祈願の絵馬がいっぱい奉納されてました。

境内には、難しい問題の看板も立っていました。

これは「算額奉納」というもので、

江戸時代の頃、額や絵馬に和算の問題や解法を記して、

神社や仏閣に奉納するという風習で、世界でも日本にしかない珍しい文化だとか。

が、我々はもっぱらその裏手の盛り山が気になっていて(笑)

「もしかしてこの山も古墳じゃない?」

とさすが文化財応援団員、

すっかり “古墳脳” の会話になっておりました。

つづく

人気ブログランキング」参加中。

↓

「いいね!」など、コメントやメッセージを

くれたりするのも更新の糧になっております。

いつも読んでいただき、ありがとうございます。

高根沢探訪WEBマガジン

「たかマガ」も随時更新中。

こちらもあわせてどうぞ。

↓

スポンサーリンク

スポンサーリンク